Zweifelst du, ob dein Studium noch das Richtige für dich ist? Oder hast du es schon abgebrochen? Weißt du nicht mehr weiter? Dann sind wir deine zentrale Anlaufstelle!

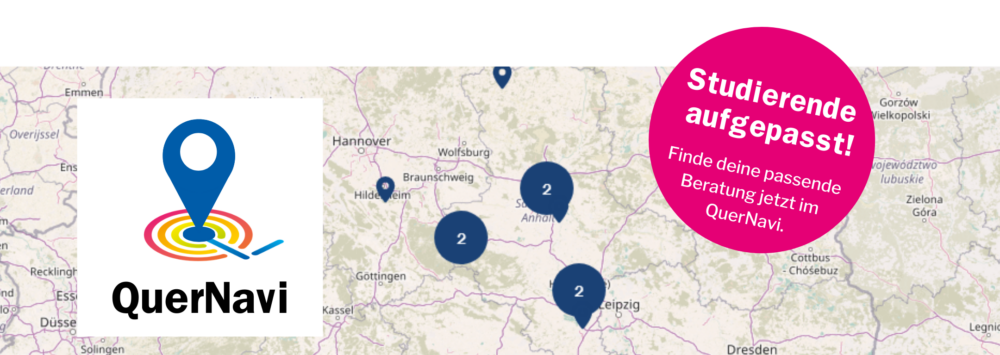

Das Beratungsnetzwerk Queraufstieg gibt dir Information, Orientierung und Inspiration, wie es für dich weitergehen kann. Entdecke deine Stärken und den Karriereweg, der zu dir passt – egal, ob mit einem Studium oder einer Ausbildung. Dabei stehen dir kostenfreie Beratungsstellen zur Seite. Finde hier das passende Beratungsangebot für all deine Fragen in Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt. Starte deine Neuorientierung jetzt: Hör auf zu warten und lass dich beraten!